Descrizione

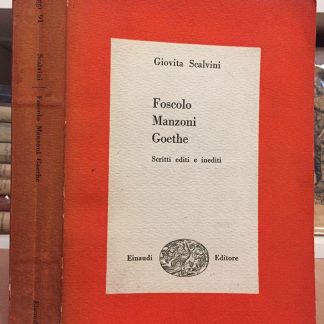

Saggiatore (La Cultura saggi di arte e di letteratura 12); 1967; Noisbn ; Copertina flessibile; 21 x 15,5 cm; pp. XVII-284; A cura di Dante Isella. Prima edizione. ; Presenta leggeri segni d’uso ai bordi (senza mancanze nè lacerazioni), piccole imperfezioni, sbucciature, macchiette ai tagli, firma alla prima pagina, interno senza scritte; Buono, (come da foto). ; Questo volume contiene scritti e appunti di carattere saggistico ritrovati tra gli inediti di Elio Vittorini. È il materiale d’un vasto studio cui certamente lo scrittore dedicò gli ultimi anni del suo operoso «silenzio», tra il 1961 e il 1965. Il filo di un discorso organico passa tra le pagine, collega i vari temi, sottolineato dai rimandi dell’autore tra pagine scritte in momenti diversi: è un discorso per dirla in termini generali sul posto della letteratura nella cultura, o meglio, sulla carica interna della letteratura, la sua funzione conoscitiva, il vario ruolo che essa si trova a occupare nella trasformazione della società. La distinzione da cui il libro parte è tra periodi in cui la letteratura è animata da una tensione razionale (parallela a quella del pensiero scientifico) e periodi in cui la tensione letteraria è espressivo-affettiva (volta cioè a rendere naturali, istintive, le acquisizioni del precedente periodo di tensione razionale): prima tensione è come il tronco d’un albero, la seconda come le fronde che dal tronco s’espandono. Non è solo la letteratura dell’Ottocento, in gran parte espressivo-affettiva, che Vittorini mette in discussione, ma pure le maggiori innovazioni del Novecento, le quali hanno voluto inaugurare una tensione espressivo-affettiva nuova saltando il periodo di tensione razionale ad essa implicito; da ciò la loro portata rivoluzionaria ma anche i limiti che hanno fatto si che il vecchio ordine naturalistico non fosse definitivamente sconfitto. Ordine naturalistico, cioè ordine autoritario, con lo scrittore che assume il posto di un Dio onnisciente: questo è un altro dei motivi dominanti del libro. La ricerca d’una «obiettività» nuova, congetturale e plurisoggettiva, è ciò che Vittorini chiede alla letteratura d’oggi; per cui il libro acquista indirettamente il carattere se non d’un manifesto – d’un appello per una nuova poetica. Ma è difficile sintetizzare la rosa dei temi che si estende a discussioni sulla linguistica come sul marxismo, a polemiche con gli scrittori e gli ideologi contemporanei, e non ultima ragione di interesse del libro alla riflessione autocritica sul proprio lavoro di scrittore. L’idea che della «natura» si fa la cultura da Aristotele in poi è la grande imputata di queste note: cioè quello che Vittorini usa definire il «mammismo» ideologico. Il momento decisivo e irreversibile è per lui il passaggio dall’animale all’uomo, cioè dalla «natura all’ambiente tecnico». Non per nulla il frammento piú vasto ed elaborato del libro riguarda il passaggio dal paleolitico al neolitico. Dare forma di volume a una raccolta di note manoscritte stratificate una sull’altra, con inserimenti, aggiunte in margine, rimandi, disposte talora in forma di schemi e tavole sinottiche, era un compito arduo. Il rigore di filologo e la sapienza tecnica di Dante Isella ci hanno dato un’edizione che è un modello di fedeltà all’originale e di chiarezza: la pagina ci restituisce il pensiero nel suo farsi, nel continuo cercare e mettere in questione se stesso. Un testo graficamente cosí insolito è certo diverso dal libro che l’autore avrebbe pubblicato se avesse potuto portarlo a termine: eppure, coloro che conobbero Vittorini e il suo gusto per tutto ciò che anche nella forma testimonia di un processo di conoscenza, pensano che queste pagine accidentate non gli sarebbero dispiaciute, che vi si sarebbe riconosciuto. Italo Calvino; L’immagine se disponibile, corrisponde alla copia in vendita.